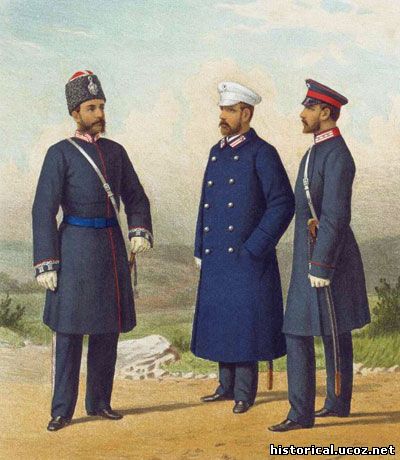

ТИТУЛЫ И МУНДИРЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

ПО-РОДСТВЕННОМУ

Дворяне большое внимание уделяли родственным связям. Оказание помощи родственнику и даже прямая протекция по службе считались обязательными. Вспомним Фамусова из «Горя и ума», который окружил себя по службе «детками» сестры и свояченицы. Он же и объяснял, что не может «не порадеть родному человеку» в назначении на должность и представлении к ордену.

Дело в том, что дворянские семьи в большинстве случаев были многочисленными. А это означало, что дворянская семья в каждом поколении могла породниться с несколькими дворянскими же родами. И при сравнительной малочисленности дворянства родственные связи между их семьями оказывались сложно переплетёнными.

Другая причина внимания к родству имела отношение к праву наследования. Иногда при отсутствии близких родственников громадные состояния переходили к другим родам по женской линии. Так в середине XIX века в род графов Рибопьер перешло «огромное потёмкинское наследство, что вполне давало возможность блеснуть самой широкой роскошью». В 1888 году имение светлейших князей Воронцовых по женской линии перешло к графу М. А. Шувалову вместе с титулом, гербом и фамилией. А когда в 1904 году пресёкся и род Воронцовых-Шуваловых, имущество его последнего представителя (дававшее колоссальный ежегодный доход в размере 400 тысяч рублей) перешло в род Воронцовых-Дашковых.

Родственные связи считались достаточным основанием для пожалования родовых титулов, чинов и орденов. Так, действительный камергер граф А. А. Бестужев-Рюмин в 1762 году за заслуги отца (канцлера) был награждён чином действительного статского советника.

Мать государственного канцлера светлейшего князя А. А. Безбородко в 1797 году была пожалована в статс-дамы и награждена орденом святой Екатерины. В 1798 году трём сыновьям графа Священной Римской империи К. Е. Сиверса было дано графское достоинство, которое они не могли бы получить по наследству.

Историческая мозаика

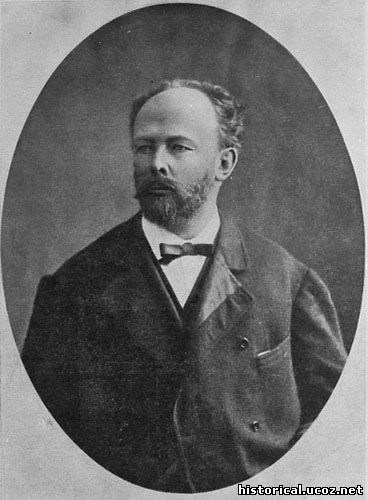

М. Х. Рейтерн

В. А. Жуковский. Картина Карла Брюллова

Удачную карьеру совершил М. Х. Рейтерн, став министром финансов русского правительства в начале XIX века, а затем и председателем Кабинета министров. И всё потому, что ему покровительствовал поэт В. А. Жуковский, женатый на его двоюродной сестре. Но каким же могуществом обладал поэт, пусть и известный? Дело в том, что в 1825 году Жуковского назначили воспитателем наследника русского престола – Александра Николаевича.

РОДОВЫЕ ТИТУЛЫ

Высший слой благородного сословия составляло титулованное дворянство. То есть дворянские роды, имевшие баронские, графские, княжеские и другие родовые титулы. Пожалование родовым титулом нередко сопровождалось пожалованием земель и крепостных. Но не всегда. И во многих случаях бароны, графы и князья не были богаты.

В древней Европе самым важным и почётным считался баронский титул.

П. П. Шафиров

Первым баронский титул в России в 1710 году получил подканцлер П. П. Шафиров. Всего в конце XIX века в России официально насчитывалось около 240 баронских родов.

В России же до начала XVIII века существовал только княжеский титул, причём исключительно как наследственный. Но постепенно престиж титула падал в связи с обеднением многих из княжеских родов.

При Петре I впервые российские поданные стали получать родовые титулы западных государств, главным образом Священной Римской империи.

Фельдмаршал Б. П. Шереметьев

Первым собственно российским графом стал фельдмаршал Б. П. Шереметьев, получивший этот титул в 1706 году за усмирение бунта в Астрахани. Но лишь Павел I щедро раздавал этот титул, пожаловав его 26 лицам. И даже в четырёх случаях даровал его дамам с их потомством: статс-даме баронессе Ш. К. Ливен, вдове действительного тайного советника Н. Д. Протасовой, статс-даме Ю. Ф. Барановой и вдове генерал-адъютанта В. Н. Ростовцевой.

В XVIII веке графский титул расценивался как не менее, а иногда и более почётный, чем княжеский. Графских родов в конце XIX века в России насчитывалось 310. В XIX и в начале XX века графский титул часто давался как награда за деятельность на посту министра.

К началу XVIII века в стране существовало 47 русских княжеских родов. До 1797 года новых княжеских фамилий в России не возникало, за одним исключением: в 1707 году титул князя Ижорского был пожалован А. Д. Меншикову.

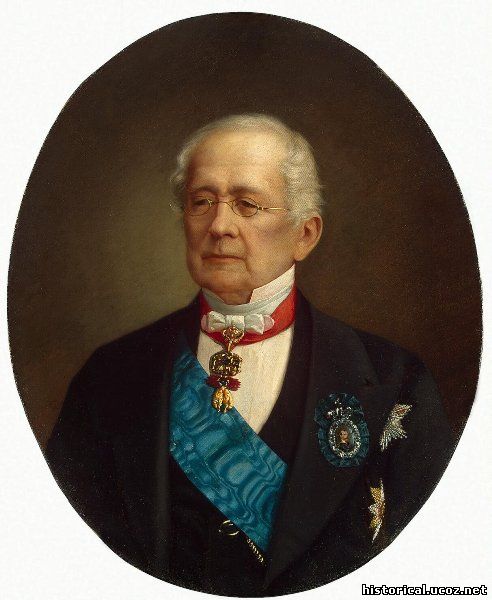

А. А. Безбородко. Художник И. Б. Лампи 1792 г.

При Павле I титул российского князя с титулом «светлость» был впервые пожалован вице-канцлеру А.А. Безбородко. В начале 1799 года титул «титул светлейший князь» получил генерал- прокурор П. В. Лопухин.

Генерал-прокурор П. В. Лопухин

Светлейшие князья имели общий титул «ваша светлость». Наследные князья с конца XVIII века стали именоваться, как и графы, «сиятельными» с общим титулом «ваше сиятельство». Последнее пожалование титула светлейшего князя произошло в царствование Александра II. Такой награды был удостоен государственный канцлер наследный князь А. М. Горчаков.

А. М. Горчаков

Жалование титулами производилось в порядке возрастания значимости – младший титул сменялся более высоким. То есть княжеские титулы давались лицам, уже имевшим графский титул, а титулы светлейших князей – тем, кто уже имел княжеский. Лишь в исключительных случаях можно было иметь два родовых титула одновременно. Известно, что А. В. Суворов за победы был награждён титулами графа Рымникского и князя Италийского.

Историческая мозаика

Часть русских княжеских родов пресекалась в мужском колене, то есть не имела наследников-мужчин. Часть утрачивала титулы, поскольку особых прав они не давали. Многие роды нищали. И к 1880 году пресеклись в мужском колене 11 из 47.

В 1840-е годы в числе жителей города Боровска Калужской губернии числилась и последняя представительница бывших владетелей края, князей Боровских. Княжна вышла замуж за одного из боровских мещан и утратила свой титул. Узнав об этом браке, Николай I распорядился выдать молодым на обзаведение 10 тысяч рублей, сумму по тем временам очень большую.

СЛОВО О ВЕЛИКИХ

Третьей и высшей степенью княжеского титула был титул «великий князь». Мог он принадлежать лишь членам царской фамилии. Ещё в XV веке глава Российского государства стал именоваться царём и великим князем. Слово «царь» происходит от имени (фамилии) древнеримского императора Гая Юлия Цезаря. Титул «царь» в России дополнялся титулом «самодержец», то есть независимый от любой другой власти. А в октябре 1721 года Пётр I принял императорский титул. В Западной Европе императорский титул принадлежал только главе крупнейшей и могущественнейшей монархии и то с благословения папы римского.

В декабре 1721 года приняли решение, что супруга императора должна именоваться «цесаревино величество», дочери – «цесаревны». В некоторых особо торжественных случаях сам император – «цесарское величество».

В XVIII веке формируются величания – хвалебные эпитеты к царскому титулу. Первоначальное и неудачное «тишайший» сменилось на «всемилостивейший». Затем появились величания «благочестивейший» и «августейший». В 1797 году разработано положение о составе императорской фамилии (семьи). В неё входили император, императрица (жена), вдовствующая императрица (мать), великие князья и великие княжны – сыновья, дочери, внуки, правнуки и праправнуки здравствующего или умершего императора. Великий князь – наследник престола – имел, кроме того, титул «цесаревич». Родственники императора ниже праправнуков, а после 1885 года и ниже внуков получали по закону титул «князь императорской крови».

Император, обе императрицы и все великие князья с их жёнами обладали исключительным правом официально именоваться титулом «государь» или «государыня». При назывании великих князей кроме титула указывалось имя и отчество. В XIX веке к императору обращались «всемилостивейший государь», к великим князьям – «милостивейший государь», а ко всем прочим лицам – «милостивый государь».

Император и обе императрицы имели общий титул – «ваше императорское величество», наследник и другие великие князья – титул «ваше императорское высочество», а князья императорской крови – титул «ваше высочество».

К концу царствования Николая I императорская фамилия насчитывала 28 человек, а в 1914 году – более 60 человек.

Из родовых титулов лишь титулы великого князя и князя императорской крови по закону давали их обладателям существенные права. В «Табели о рангах» говорилось: «Принцы, которые от нашей крови происходят, и те, которые с нашими принцессами сочетаны, имеют при всяких случаях председательство и ранг над всеми князьями и высокими служителями Российского государства». Великие князья уже при крещении, а князья императорской крови по достижении совершеннолетия получали орден святого Андрея Первозванного и тем самым чин III класса. Кроме того, они получали значительные капиталы.

Историческая мозаика

Прочие родовые титулы никаких особых прав не давали. И особым уважением в обществе они не пользовались. Больше ценились родовитость и заслуги рода. Иные знатнейшие роды вообще не имели титулов и даже не стремились получать их. Например, род Нарышкиных был в родстве с царской фамилией Романовых. Но при этом не имел ни княжеского, ни графского титулов. Тем не менее, они считались как бы членами царского дома. И во всех торжественных случаях занимали первенствующее место среди всех вельмож и царедворцев.

Со времён императрицы Елизаветы Петровны представители рода Нарышкиных всегда оказывались на высших придворных должностях.

Н. Н. Раевский

А. П. Ермолов

Существует предание, что герои Отечественной войны 1812 года генералы Н. Н. Раевский и А. П. Ермолов отказались от предложенных им графских и княжеских титулов. Генералы сочли, что заслуги их и достоинство фамилий и так известны.

РОДОВЫЕ ГЕРБЫ

Право иметь родовой герб имели исключительно дворяне. Герб состоял из ряда эмблем, поясняющих происхождение, заслуги и положение рода.

Первые родовые гербы появились в России только в последние десятилетия XVII века. В 1686 – 1687 годах был составлен сборник таких гербов.

Герб мог изображаться на фронтоне особняка, на воротах ограды, на надгробиях, на дверцах кареты, на посуде и столовом серебре, на писчей бумаге, на книгах и т. д. В общем, потребность в гербах была в основном у богатых родов.

С 1798 года начал издаваться «Общий гербовник». До 1917 года вышли десять его томов. Для издания же подготовили ещё 20. Всего в них зафиксировано около пяти тысяч гербов. На самом деле гербами обладали не более пятой части дворянских родов страны.

Элементы герба

По правилам геральдики родовой герб состоял из боевого щита, шлема, короны, мантии, цветных украшений (намёта), девиза и второстепенных элементов. При их изображении могли употребляться только восемь красок: золотая, голубая, зелёная и другие.

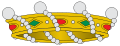

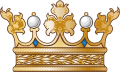

Важную роль в гербе играли корона и мантия. В зависимости от числа зубцов различались короны княжеские, графские, баронские и дворянские.

Графская корона составляется из золотого венца с девятью остриями, увенчанными жемчужинами

Баронская корона: широкий, украшенный камнями, обруч, обвитый жемчужной нитью

Баронская корона схожа с графской, только с семью жемчужинами

Дворянская корона состоит из венчика с тремя листьями, между которыми помещены две большие жемчужины

Следует отметить, что хотя герб и должен был дать точное представление о дворянском роде, фамилия рода при этом не указывалась.

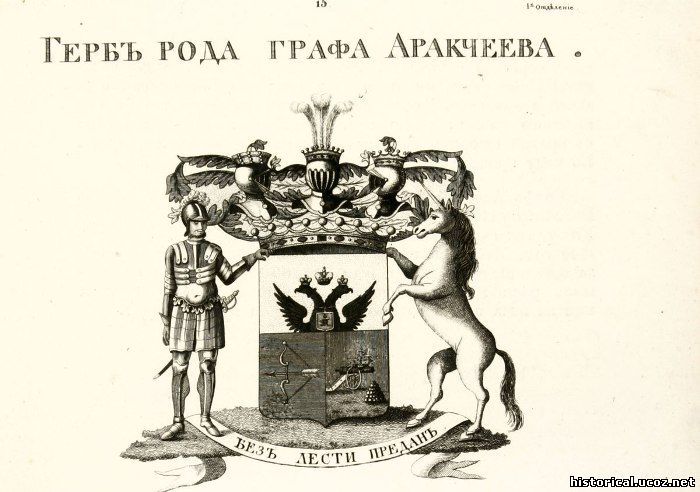

Герб Аракчеева

Утверждённый герб мог затем частично изменяться и дополняться. Например, в связи с пожалованием родового титула или второй фамилии. Иногда эти изменения делались по распоряжению государя. Так, А. А. Аракчеев получил от Павла I девиз «Без лести предан». П. А. Клейнмихелю вместе с графским титулом был пожалован девиз «Усердие всё превозмогает». Девиз обычно помещался на особой ленте, которая волнообразно размещалась под щитом.

В родовой герб разрешалось вносить орденские знаки, которыми награждены представители рода.

Историческая мозаика

Герб дворянского рода Танеевых

В качестве примера приведём полное описание герба дворянского рода Танеевых.

«Щит разделён перпендикулярно на три части, из коих в первой в голубом поле изображена выходящая из облака в золотых латах рука с саблею. Во второй – в золотом поле Минерва со щитом и копьём. В третьей части в красном поле крестообразно положены золотой лук, сабля и золотая стрела, остроконечиями к левым углам обращённые. Щит увенчан дворянским шлемом и короною, на поверхности которой видны два чёрных орлиных крыла и между их три страусовых пера. Намёт (фон) на щите красного и голубого цвета, подложенный золотом. Щит держит с правой стороны лев, а с левой – воин с открытою головой в польской одежде, вооружённый саблею, и в руке держит золотой лук».

ИСТОЧНИК: «Я ПОЗНАЮ МИР»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. |