ДРЕВНЕРИМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ДОМИНАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ.

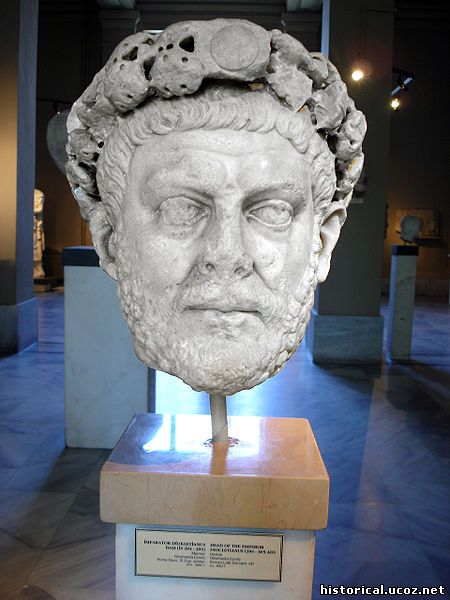

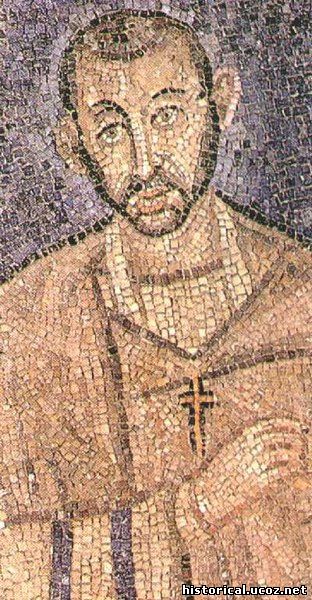

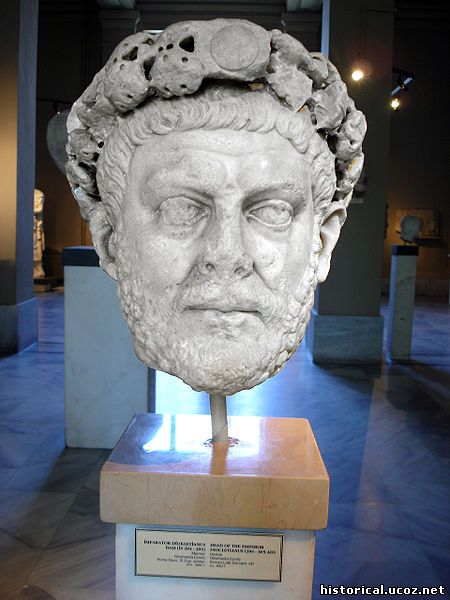

Мраморная голова Диоклетиана

Некоторых временных успехов в сохранении единства империи достигли императоры Диоклетиан и Константин.

Диоклетиан (284 – 305 гг.) был сыном отпущенника и из простых солдат дослужился до начальника императорской стражи. После убийства сыновей императора Кара его провозгласили императором. Им был проведён ряд важных реформ: он разделил империю на четыре части, взял себе в соправители (с титулом августа) своего товарища Максимилиана. Титулы цезарей получили Галерий и Констанций Хлор.

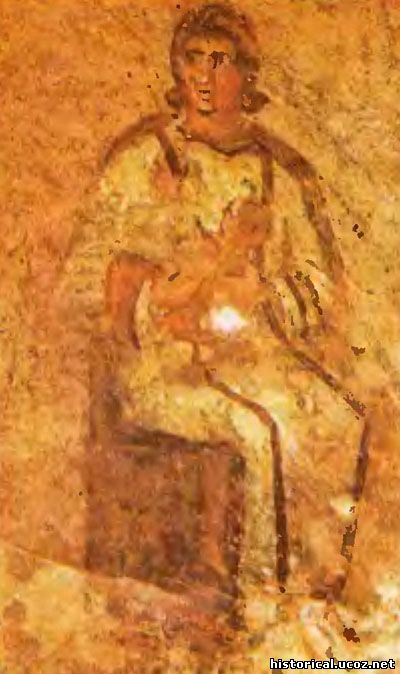

Богоматерь с младенцем. Римские катакомбы III в. н. э.

Диоклетиан окончательно превратился из принцепса в «господина» (отсюда наименование поздней империи доминат), прямого потомка Юпитера. Христиане были подвергнуты более жёстким, чем прежде преследованиям. Сенаторы независимо от того, присутствовали ли они в сенате или жили в своих имениях, оставались высшим сословием, но все дела решал сам император и состоявший при нём совет. Однако знать была удовлетворена успешными войнами Диоклетиана с германцами, персами, маврами, а главное – тем, что ему удалось подавить восстания. В пышных панегириках Диоклетиана и Максимилиана прославляли как новых олимпийцев, победителей гигантов, мятежных «сынов земли».

Константин Великий

В 305 г. Диоклетиан отказался от власти и удалился в родную Далмацию. После короткой борьбы между претендентами на престол, императором стал Константин, сын Констанция Хлора (306 – 337 гг.). Он стал единоличным правителем, но сохранил деление империи на префектуры, подчинявшиеся префектам претория и разделённые на провинции, объединявшиеся в диоцезы¹. Константин прекратил гонения на христиан и даже созвал в Никее собор (325 г.) для выработки единого вероучения (символа веры), превратив христианство в государственную религию. Сам он крестился перед смертью, надеясь, по словам недоброжелателей, что крещение смоет с него грехи, в частности казни почти всех своих родственников.

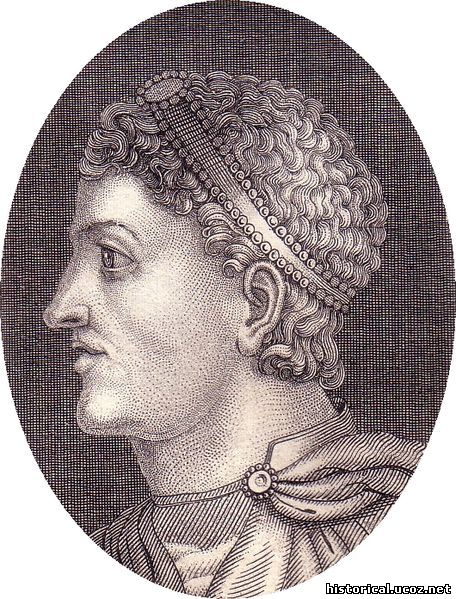

Тертуллиан на гравюре Нового времени

Теперь церковь стала союзницей государства. Ещё в конце II в. видный деятель христианской церкви Тертуллиан писал о всеобщем счастье, мире и братстве, которые наступили бы в империи, если бы сам цезарь стал христианином. Теперь эта казавшаяся утопической мечта исполнилась, не улучшив, однако, положения ни империи, ни христианской церкви. Став господствующей, она превратилась в арену борьбы между различными направлениями: никейцами², арианами³, донатистами и др. Взявшие верх обвиняли противников в ереси и использовали против них силу государственного аппарата. Отвергнув императорский культ, церковь признала императора наместником Бога на земле. Всё имеющее к нему пусть даже косвенное отношение было объявлено священным. Недовольство приравнивалось к святотатству. Церковь богатела за счёт пожертвований императора и частных лиц, владела землями и колонами.

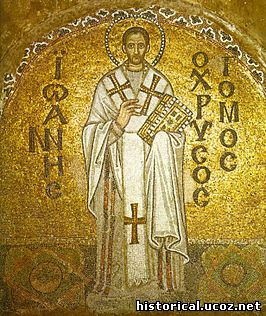

Святой Иоанн Златоуст. Византийская мозаика

Св. Амвросий, мозаика IV—V вв., Амвросианская базилика, Милан.

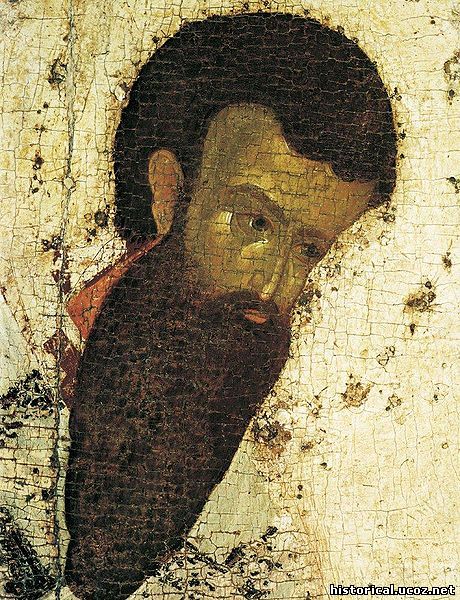

Выборы на пост епископа, дававший власть, влияние и богатство, сопровождались интригами, а то и побоищами. Недовольные перерождением церкви образовывали свои «еретические» секты, уходили в пустыни, положив начало монашеству. Вместе с тем развивались христианское вероучение, богословие, христианская философия, которая, немало заимствуя из философии античной, давала свою интерпретацию тех же проблем, предлагала свои пути их решения. В IV – V вв. жили виднейшие представители христианской философии, так называемые отцы церкви – Василий Великий, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Августин, епископ африканского города Гиппона, создатель христианской философии истории.

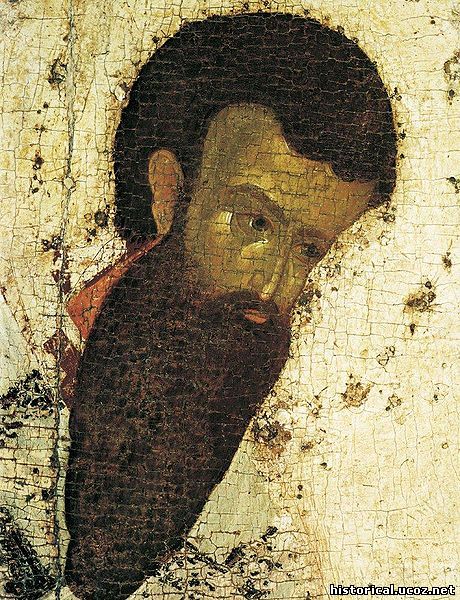

Василий Великий.Изображение кисти Феофана Грека.

Идея вечности империи, преклонения перед создавшими её «предками» заменяется концепцией неизбежной гибели всех земных царств (вечно только Царство Божие) и движение от старого к новому. Казалось бы, абстрактные богословские вопросы, по свидетельству историка Аммиана Марцеллина, становились предметами всеобщих дискуссий даже на рынках и в цирюльнях. Приверженцев античных ценностей оставалось всё меньше. Попытка императора Юлиана, прозванного Отступником, вернуться от христианства к античной религии, не удалась. Неудача Юлиана показала всю слабость «последних язычников», их оторванность от запросов жизни.

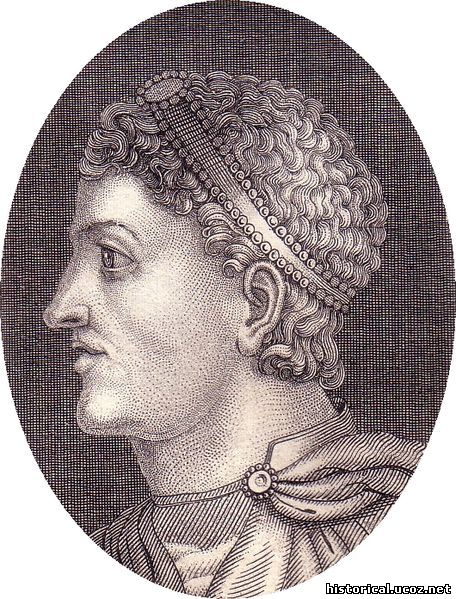

Юлиан Отступник

Однако в сочинениях тогдашних «светских» авторов – поэта Авзония, автора сборника писем Аполлинария Сидония, историка Аммиана Марцеллина и др. – реминисценции античной культуры были настолько многочисленны, что не всегда удаётся определить, был ли тот или иной писатель христианином или приверженцем «веры предков». Старые культы продолжали сохраняться среди сельского населения. Историк церкви и биограф канонизированного епископа г. Тура Мартина описывал, как крестьяне сопротивлялись проводимой Мартином христианизации, разрушению их святилищ, уничтожению священных деревьев. В конце IV в. н. э. император Феодосий строго запретил отправление языческих культов. Но сельские боги упорно продолжали жить как лесные, водяные, домашние духи, слившись с образами святых мучеников, погибших во время гонений, прославившихся своим аскетизмом пустынников, которых особенно много было в Египте и Сирии и «жития» которых стали одним из распространённых видов литературы.

Новые веяния сказались и в искусстве. Ещё Плотин сформулировал теорию эстетики, в корне отличавшуюся от концепции Цицерона и Горация. С его точки зрения, художник должен был отражать не реальное, а только нечто внутреннее, душу, некую общую идею. Искусство домината сознательно или бессознательно следовало этой теории. На Востоке, в фаюмских портретах Египта, в фресках сирийского города Дура-Эвропос изображались фигуры, лишённые портретного сходства, реальных черт. Подчёркивалась лишь напряжённая внутренняя жизнь души. На Западе культ императорской власти способствовал созданию колоссальных по размерам, величественных сооружений. Огромны были термы, выстроенные при Каракалле и Диоклетиане, триумфальные арки, статуи императоров, как бы застывших в недосягаемом величии.

Однако, несмотря на видимое усиление императорской власти, действительное положение в империи было непрочным. Население оказалось в ещё более тяжёлом, чем прежде положении.

Порвавший со всеми римскими традициями Константин перенёс свою столицу в основанный им на месте Византии Константинополь, отстроенный с необычной роскошью. Перенос столицы на восток был символом процесса, часто обозначаемого в литературе как «ориентализация» империи. Обычно под этим термином понимают теократизацию императорской власти, установление ритуала, подобного ритуалу восточных царей. Но то были лишь внешние признаки внутренних процессов. Рим, пройдя через стадию гражданской общины, пришёл к строю, близкому структуре восточных государств с их огромными царскими землями, с разными категориями зависимого населения, стоявшего между рабами и свободными, с неразвитыми экономическими связями. А сходностью в социально-экономической структуре порождало и сходство в оформлении государственной власти. Однако, демонстрируя все внешние атрибуты силы, эта власть фактически ею не обладала. Особенно это проявилось при приемниках Константина.

Его реформы, продолжавшие реформы Диоклетиана, лишь ненадолго укрепили империю. Армия, состоявшая из закрепощённых колонов и разорявшихся крестьян, теряла боеспособность. Всё чаще приходилось прибегать к помощи солдат из варваров. Их командиры приобретали всё больше влияния при дворе императоров, а войско порой не оказывало действенного сопротивления своим соплеменникам, снова начавшим наступать на границы империи. Ещё не умея брать укреплённые города, варвары опустошали сельские местности. К ним нередко присоединялись поднимавшиеся на борьбу крестьяне. Они захватывали виллы, уничтожали долговые расписки, превращали господ в рабов.

Император Феодосий

В 378 г. поселенные на Дунае готы восстали и вместе с колонами и рабочими с золотых приисков разбили армию императора Валента (364 – 378 гг.). Сменивший его Феодосий (379 – 395 гг.), в последний раз, объединивший под своей властью Восточную и Западную империи и действовавший репрессиями и компромиссами, справился с восстанием, но оправиться империя уже не могла. После смерти Феодосия она окончательно распалась на восточную и западную части.

В западных провинциях росло недовольство знати. Окрепшая, имевшая собственные дружины, способные усмирять колонов и защищать её укреплённые виллы (бурги), знать смотрела на центральное правительство, неспособное отразить нашествия варваров и подавить крестьянские восстания, как на пожирателя её огромных доходов. Снова и снова в западных провинциях появляются претенденты на престол, нередко вступавшие в союз с вождями варваров. Наряду с этим все, кто страдал от закрепощения, тяжести налогов, злоупотреблений бюрократического аппарата, тоже надеялись на варваров и массами бежали к ним. Ослабевшая империя становится лёгкой добычей варваров. 24 августа 410 г. вождь готов Аларих взял и разграбил Рим. Потом готы ушли, но впечатление от падения Рима было потрясающим.

В последующие десятилетия одна западная провинция за другой переходят в руки готов, бургундов, лангобардов, вандалов, франков, основывавших там свои королевства. Римских императоров, уже не имевших никакой власти, ставили и смещали вожди германских дружин. В 476 г. Одоакр из племени скиров сместил последнего императора Ромула, прозванного Августулом, и, не сочтя нужным даже назначить нового, отослал инсигнии императорской власти в Константинополь, столицу Восточной Римской империи, которая под именем Византии просуществовала ещё тысячу лет.

Так закончилась история античного мира и началась эпоха формирования феодального строя. Вопрос о характере перехода от античного рабовладельческого общества к феодальному служил и продолжает служить темой многих дискуссий. Но как бы эти проблемы ни решались, не подлежит сомнению, что античный мир и его цивилизация оказали огромное влияние на материальную и духовную культуру последующих эпох, распространявшееся не только на народы, входившие в состав Римской империи, но и на германцев, арабов, славян. Изучение влияния, ассимиляции и трансформации античного наследия в обществах с различным социально-экономическим и политическим строем имеет первостепенное значение для изучения общей проблемы перехода от одной формации к другой, взаимодействия различных культур, возможностей и границ культурного заимствования, проблемы, непосредственно связанной с общими концепциями историко-культурного развития. С теоретической точки зрения античный мир значим и как общественная формация, без изучения которой нельзя понять ход всемирно-исторического процесса.

¹Диоцез (административная единица) — городская и административная единица в Римской империи.

Термин диоцез первоначально обозначал городской округ в древнем Риме — с I века до н. э.; позже, во времена принципата, — часть провинции (эпархии); после реформ Диоклетиана, в конце III века — крупную административную единицу, в состав которой входило несколько провинций. Провинции были распределены по 12 диоцезам, к моменту разделения империи на западную и восточную в 395 году — 15. Руководил диоцезом (и провинциями) викарий (лат. vicarius), подчинённый после 312 года префекту претория. Система диоцезов просуществовала в Византийской империи до 630 года, когда было введено деление на фемы.

² Никейцы Христиане-сторонники Никейского символа веры, в противопоставление арианам.

Нике́йский си́мвол ве́ры (лат. Symbolum Nicaeum) — христианский символ веры, формула вероисповедания, принятая на Первом Никейском соборе (325 год), согласно которой Бог Сын «единосущий (ομοούσιος, consubstantialis) Отцу».

В 381 году на Втором Вселенском соборе в Константинополе Никейский символ веры был расширен и дополнен, после чего стал называться Никео-Константинопольским.

³Ариа́нство — одно из учений в христианстве в IV—VI веках н. э., утверждавшее сотворённую природу Бога-Сына. Получило название по имени его основоположника — александрийского священника Ария (др.-греч. Ἄρειος, ум. в 336).

Арианство возникло и, первоначально распространившись в восточных провинциях поздней Римской империи, стало государственной версией христианства при преемниках Константина и до окончания правления Валента II и, затем, государственной религией германских государств вплоть до VI века.

Донати́зм (греч. Δονατισμός) — раскол в Карфагенской церкви, начавшийся в первом десятилетии IV века и сохранявшийся до мусульманского завоевания. Причиной раскола стала реакция части христиан на поведение тех клириков, который в силу разных причин во время диоклетиановских гонений пошли на сотрудничество с имперскими властями. Главным действующим лицом на начальном этапе был епископ Нумидийский Донат.

У донатистов сложилась собственная экклезиология: они учили, что главным признаком истинной церкви является святость, проявляющаяся в личном совершенстве её служителей, и что действительны только те таинства, которые совершаются праведным епископом; кроме того, по учению донатистов, совершённые таинства теряют свою силу, если совершивший их священнослужитель впоследствии провинился против Церкви, или совершаются в церкви, сохраняющей связь с виновными. В 314 году донатизм был объявлен ересью. |